Mitreden in der digitalen Agora

Autoren: Joachim Kurz & Walter Osztovics | 10. Mai 2022

Edward Strasser ist Gründer und CEO einer Organisation, deren Name zunächst wie ein Widerspruch in sich klingt: Innovation in Politics Institute. Die Mitarbeiter:innen dieses Instituts suchen europaweit Menschen mit neuen Ideen zur Belebung der Demokratie. Sie vernetzen und dokumentieren solche Innovationen. Einmal im Jahr lässt das Institut interessante Initiativen durch eine Fachjury sowie durch Bürger:innen bewerten. Die besten Ideen erhalten dann einen der Innovation in Politics Awards. Beim Treffen mit dem Arbeitskreis Digital Public Affairs beschrieb Strasser, wie digitale Instrumente mehr Partizipation und Bürgernähe schaffen können – und dazu zwingen, politische Prozesse neu zu denken.

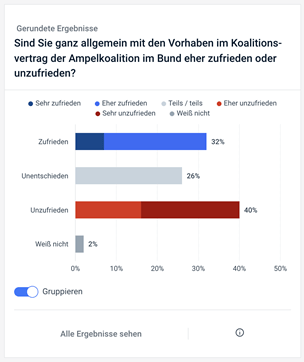

Die Krux mit den Umfragedaten

Autorin: Christina Helf | 30. März 2022

Echtzeit-Daten gelten als Gamechanger der Umfragewelt. Das Berliner Umfrageinstitut Civey macht sich mit einer neuartigen Erhebungsmethode den Trend zunutze.

Daten sind das neue Gold der Kommunikationswelt. Sie sind ein Schatz, den Organisationen besser vorgestern als heute erheben sollten. Denn was gestern vielleicht noch als “trendig” oder richtig galt, kann in wenigen Stunden schon “old news” sein. Konventionelle Umfragemethoden wie Tür zu Tür oder Telefon-Interviews, die oft lange dauern und teuer sind, stehen daher zunehmend auf dem Prüfstand. Die Krux liegt in der Schnelligkeit und Qualität der Datenerfassung. Das Berliner Unternehmen Civey mischt den Polit-Betrieb für Umfragen in Deutschland auf – mit einer neuen Herangehensweise. Was macht es anders? Der Arbeitskreis Digital Public Affairs hat recherchiert!

Informiert sein, Mitreden, Interessen geltend machen – aber alles digital

Autor: Walter Osztovics | 10.12.2021

Demokratische Mitwirkung erfordert Information. Diese Information ist eine Bringschuld der Politik und zugleich eine wichtige Voraussetzung, damit Partizipation, Interessenvertretung und schließlich Lobbying fair und transparent möglich werden. Digitale Tools können in diesem Feld eine wichtige Rolle spielen und auf vielfältige Weise dazu beitragen, dass ein informierter und zugleich breiter Diskurs um politische Fragen möglich ist.

Zu diesem Ergebnis kam eine Diskussionsrunde auf der Plattform Stakedate zum Thema „Information & Demokratie – die Chancen der Digitalisierung von Public Affairs“. Stakedate-Mitgründer Theo Koch diskutierte mit den Public-Affairs-Experten Andreas Kovar (Kovar & Partners) und Lisa Henhofer (Wien Energie) sowie mit der Nationalratsabgeordneten Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne).

Amtsgeheimnis oder Informationsfreiheit?

Autor: Nico Stella | 30. November 2021

Was das Informationsfreiheitsgesetz demokratiepolitisch und für Public Affairs Management bedeutet und warum die Umsetzung digitaltauglich sein muss.

Anfang des Monats wurde im Verfassungsausschuss über die Abschaffung des Amtsgeheimnisses und die Verankerung einer Informationspflicht diskutiert. Den beiden diesbezüglichen Anträgen der Sozialdemokraten wurde eine seltene Ehre zuteil: eine ‚durchaus wertschätzende Vertagung‘ (sic: Abg. Christian Stocker) durch die Regierungsparteien. Die zuständige Verfassungsministerin betone zwar das Commitment der Regierung für die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes und verwies auf den Ministerialentwurf des Frühjahrs, lies sich aber nicht zur Nennung eines Termins für eine Regierungsvorlage hinreißen.

Nun erhielt der im Februar von den Koalitionspartnern als solider Kompromiss gefeierte Entwurf in der Begutachtungsphase der Begutachtungsphase stattliche 189 Stellungnahmen, die es zu beachten gilt. Die überlange Verzögerung lässt sich vor allem vor einem Umstand leicht erklären – den starken Bedenken der Bundesländer und Gemeinden. Offiziell geht es dabei um Sorgen vor dem erwartbar größeren Aufwand für die Behörden. Die Vermutung liegt nahe, dass in Wirklichkeit jedoch der steigende Rechtfertigungsdruck der Behörden gegenüber dem Souverän mit ausschlaggebend war. Gerade diesem Souverän – den Bürger*innen – soll dieses Gesetz überhaupt zugutekommen. Konkret ist ein Hauptgesichtspunkt des Entwurfs: ‚Staatliches Handeln soll für jedermann weitestgehend transparent gemacht (werden)‘, indem ‚staatliche Transparenz zur Regel und Geheimhaltung zur Ausnahme gemacht (wird)‘.

Clubhouse ist tot, aber Social Audio-Streaming lebt.

Autor: Joachim Kurz | 06. August 2021

In den letzten Wochen hörte man wieder einmal etwas von Clubhouse. Clubhouse? Ja genau. Die Social Audio-App, die im Jänner 2021 einen kleinen Hype in der polit-medialen Bubble auslöste, nur um wenige Wochen später schon wieder totgesagt zu werden.

Zum einen sorgten die Meldungen über ein mögliches Datenleck für Aufsehen. Zum anderen verkündete Clubhouse einige technische Neuerungen. Die App ist nun endlich auch für Android-Geräte verfügbar und Invites nicht mehr nötig. Diese anfänglich verknappende Exklusivität ist also vorbei. Zudem sind nun Direktnachrichten möglich und an einer Payment-Funktion wird gearbeitet. Und auch Twitter (Spaces), Facebook (Live Audio Rooms) und Spotify (Greenroom) brachten zuletzt ihre eigenen Social Audio-Angebote an den Start.

Aber abseits davon stellt sich die Frage: Interessieren Social Audio-Apps überhaupt noch irgendjemanden? Und war der Hype nur ein eigenartiges Zusammenwirken von Lockdown-Madness, blindem Technologie-Wahn und einer Polit-Bubble auf der Suche nach Orientierung im Umgang mit neuen Tools?

Wunderwaffe Clubhouse? Eine Bubble und ihr Hype.

Im schier endlosen Lockdown-Winter waren persönliche Aufeinandertreffen schon seit Monaten nur mehr eingeschränkt und seit Wochen gar nicht mehr möglich. Der politische Betrieb fand nur noch digital statt. Die Substitution durch soziale Medien wie Twitter oder Facebook war und ist für die meisten unbefriedigend und machte die Sehnsucht nach etwas Echtem, Bedeutungsvollen und Realen nur größer – auch durch die immer giftigere Stimmung rund um COVID-Themen auf diesen Netzwerken.

Online ist keine Compliance-freie Zone

Autor: Feri Thierry & Martina Friedl | 08. Juli 2021

Essenseinladungen, Druckkostenbeiträge und Geschenke waren Fragen, mit denen wir uns früher rechtlich auseinandersetzen mussten. Heute ist die Public Affairs-Arbeit erfreulicherweise auch in der Breite der Branche professioneller geworden. Ethikstandards und rechtliche Bestimmungen haben für mehr Klarheit und Qualität gesorgt. Compliance, also das „Verhalten in Übereinstimmung mit und das Einhalten von rechtlichen sowie regulativen Vorgaben“, ist heute etablierter Standard in den meisten Organisationen und insbesondere in der Interessenvertretung von Unternehmen, Verbänden und NGOs. Und das hilft, Rechtssicherheit zu schaffen, verantwortungsvoll zu agieren und mögliche Risiken zu minimieren.

In den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat der Online-Bereich: Zum einen wurden spätestens mit der Corona-Pandemie Videocalls zu einem selbstverständlichen Teil des Dialogs mit politischen Stakeholdern, zum anderen spielen Soziale Medien eine prominentere Rolle in der Kommunikation von Positionen und Anliegen. Fragen der Vertraulichkeit, des Datenschutzes, der Transparenz haben dadurch an Bedeutung gewonnen. Gleichermaßen wie in der realen Welt gilt auch hier, gesetzliche Vorgaben und ethische Standards einzuhalten. Die wichtigsten Anwendungsbereiche wollen wir hier skizzieren:

Datenschutz

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist insbesondere für den Einsatz von E‑Mail-Newslettern zu beachten. Denken Sie daran, beim Versand von Mails an mehrere Personen gleichzeitig, die Mail-Adressen in das Feld für Blindkopie (bcc) zu setzen, um die Kontaktdaten der Empfänger:innen nicht öffentlich zu machen. Der Unterschied, ob die Nachrichten per E‑Mail oder als Newsletter über einen Drittanbieter versendet werden, liegt u.a. darin, dass man mit dem Drittanbieter einen Auftragsverarbeitervertrag abschließen muss, und die Einhaltung der DSGVO durch den Dritten sichergestellt werden muss. Die Zusendung von Werbemails oder ‑inhalten wird auch weiterhin in § 107 Telekommunikationsgesetz (TKG) geregelt.

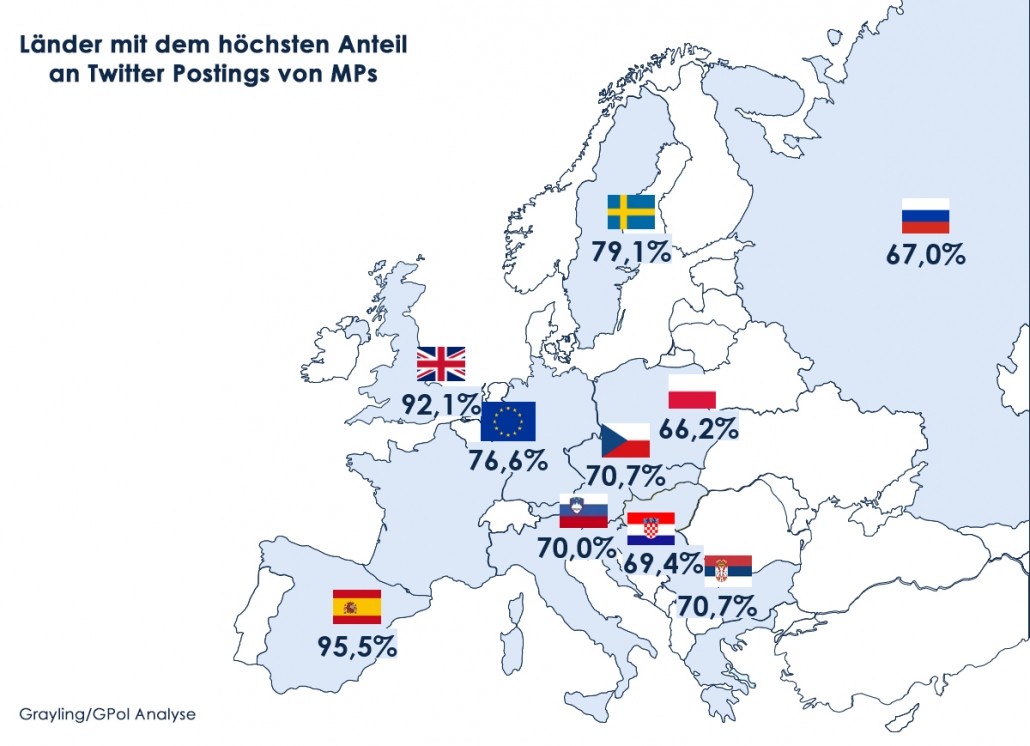

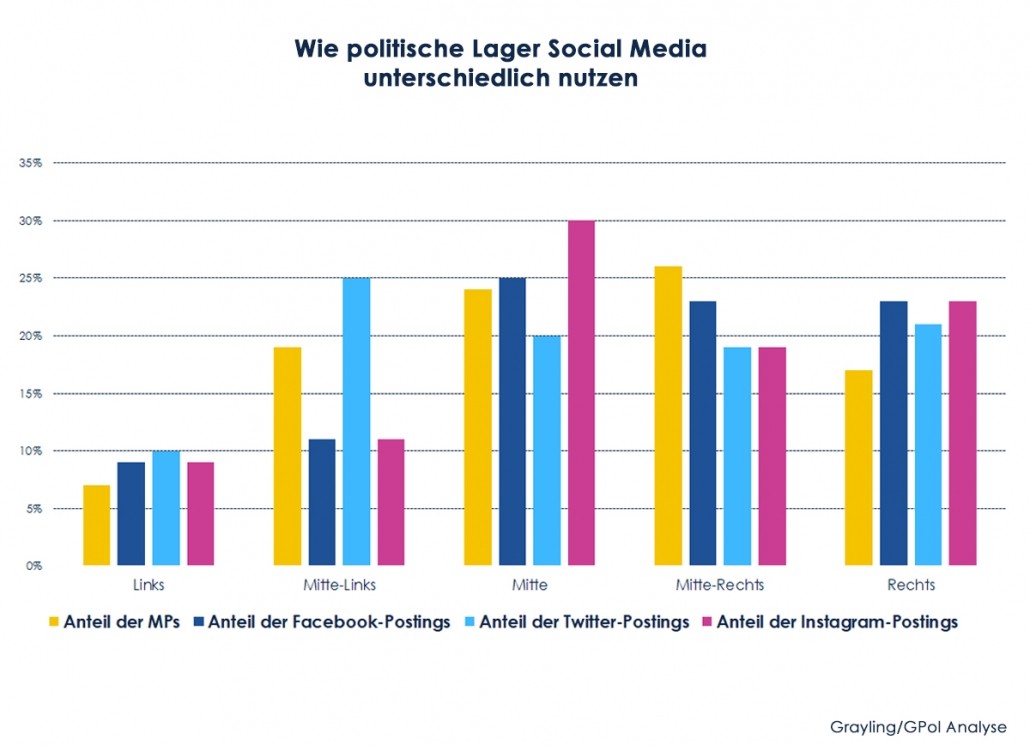

Grayling-Analyse: Wer postet, regiert

Autor: Moritz Arnold | 21. Juni 2021

Social Media wird auch für die politische Kommunikation immer wichtiger. Das zeigt eine Untersuchung der Beratungsagentur Grayling, die das Nutzungsverhalten von Politiker*innen aus ganz Europa analysiert hat. Moritz Arnold, Senior Director von Grayling Austria, beschreibt in seinem Beitrag, welchen Einfluss Land, Geschlecht, Alter und politische Ausrichtung auf die Kommunikation in sozialen Medien haben – und wie Österreich im europäischen Vergleich abschneidet.

Grayling führte die Studie gemeinsam mit dem Social-Media-Intelligence-Unternehmen Linkfluence durch. Dabei wurden fast 3 Millionen Beiträge analysiert, die von Abgeordneten aus 17 europäischen Ländern sowie dem Europäischen Parlament auf Twitter, Facebook und Instagram gepostet wurden.

Die wichtigsten Ergebnisse:

- Die österreichischen Parlamentarier liegen mit durchschnittlich 296 Beiträgen auf Social Media im europäischen Mittelfeld. Die Parlamentsabgeordneten aus Spanien, Polen sowie Deutschland sowie die Gruppe der MEPs (Members of European Parliament) posten am häufigsten.

- Facebook ist in Österreich die Nummer 1 Plattform gefolgt von Twitter und Instagram. Europaweit ist Twitter der Kanal der Wahl.

- Die Engagement-Raten sind bei Politiker*innen wesentlich höher als bei Influencer*innen oder Marken, wie Benchmark-Vergleiche zeigen.

- Abgeordnete des rechten politischen Spektrums sind auf Social Media überproportional aktiv.

- Parlamentarier aus der „Boomer“-Generation sind die aktivste Altersgruppe auf den analysierten Kanälen.

Wie der persönliche Austausch durch digitale Tools profitieren kann

Autorin: Bettina Resl | 9. Juni 2021

Die Digitalisierung hält in all unseren Lebensbereichen Einzug und die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein hoher Digitalisierungsgrad gerade in solchen Situationen ist. Viele Interaktionen, die davor analog stattfanden, wurden in den digitalen Raum verlegt. Davon war auch die Public Affairs nicht gefeit, eine Disziplin, in der persönliche Kontakte und der persönliche Austausch seit jeher wichtige Assets sind. Aber bedeutet die Digitalisierung von Public Affairs zwangsläufig auch das Ende der persönlichen Interaktion und wird die Kommunikation mit Stakeholdern in Zukunft nur mehr digital ablaufen? Klar ist, die Digitalisierung der Public-Affairs-Arbeit bietet viel Potential, um noch zielgerichteter Inhalte zu vermitteln. Bettina Resl, Country Head Public Affairs, Patient Advocacy & Communication bei Sanofi-Aventis Österreich, hat zusammengefasst, welche Möglichkeiten sich bieten und wie sich das Arbeitsfeld sowie die Anforderungen an Public-Affairs-Manager*innen dadurch verändern werden.

1. Wer KI nutzt, hat einen Informationsvorsprung

Fundierte Informationen sind die Basis jeder professionellen Public-Affairs-Arbeit. Algorithmen, künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning eröffnen grenzenlose Möglichkeiten bei der Informationsbeschaffung: Spezielle Monitoring-Softwares können Gesetzestexte, andere politische Initiativen oder Medienberichte in großem Umfang und auf zahlreichen Kanälen innerhalb kürzester Zeit auf relevante Fragen und Schlagwörter screenen. In weiterer Folge können Daten gefiltert, analysiert und zu relevanten Informationen für Stakeholder und Entscheidungsträger*innen aufbereitet werden. Diese Möglichkeit stellt in Zeiten von Big Data und Informationsflut einen unschlagbaren Mehrwert im Vergleich zu den begrenzten menschlichen Kapazitäten dar.

Die digitale Unterstützung bei der Informationssuche und ‑aufbereitung hat noch einen weiteren Vorteil: Durch die Auslagerung dieses sehr arbeitsintensiven Bereichs wird die Public-Affairs-Arbeit insgesamt effizienter. Es bleibt mehr Zeit für die Kerntätigkeit – für den Aufbau persönlicher Beziehungen und die Interaktion mit Stakeholdern.

© Christian Lendl

© Christian Lendl

© 2021 Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort - Rechtsinformationssystem des Bundes

© 2021 Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort - Rechtsinformationssystem des Bundes © Marco Verch / Creative Commons Lizenz

© Marco Verch / Creative Commons Lizenz (c) Markus Tordik & Natascha Unkart

(c) Markus Tordik & Natascha Unkart